うちよそ

うちよそ

あやさん宅のリリムちゃんが積極的だったので全力で釣られてしまったので描いてしまった。

あやさん宅のリリムちゃんが積極的だったので全力で釣られてしまったので描いてしまった。

サキュバスは強烈ですね(*´艸`*)ウフフ

リリムちゃんの色気にライエストはたじたじだなwww

うちよそ楽しいです(^p^)

あやさん、いつもありがとうございます!!

サラちゃんはダイエット成功するのだろうか…。

うちよそ

うちよそ

あやさん宅のリリムちゃんが積極的だったので全力で釣られてしまったので描いてしまった。

あやさん宅のリリムちゃんが積極的だったので全力で釣られてしまったので描いてしまった。

サキュバスは強烈ですね(*´艸`*)ウフフ

リリムちゃんの色気にライエストはたじたじだなwww

うちよそ楽しいです(^p^)

あやさん、いつもありがとうございます!!

サラちゃんはダイエット成功するのだろうか…。

うちよそ話

うちよそ話

★あやさん宅のサラちゃんと、うちのサージェイドの小話。とても短いです。

毎度ながらキャラクター性の相違は目を瞑ってください。

菓子作りをすると爆発するという設定が面白過ぎるので何か書いてみたかったのです。

書いてて楽しいうちよそ話!

ボゥン!

不自然な音と同時に、オーブンが数センチ飛び上がった。

「えええ! どうしてぇ~」

青ざめた表情で、サラが嘆きの声を上げる。

サージェイドはサラの斜め後ろからオーブンを覗き込んだ。サラがクッキーを焼くとクッキーが爆発するらしい。

「書いてある通りにやってるのに」

サラはオーブンを開け、中で四散した生地を拭きながらレシピ本と睨めっこをする。

「ボゥン」

サージェイドは爆発音を口真似して、オーブンの中で起きた現象を分析する。どういうわけか、サラが菓子を作ろうとすると爆発するようになっていた。サラが作ろうとしているスノーボールクッキーは菓子作り初心者用のもので、人間がクッキーを作るにおいて最低限の材料と知識しか必要としない。過度の熱により炭化することはあっても、爆発する可能性は無い。

「サラのくっきー、元気」

「あはは、元気すぎだよね…」

サラは苦笑いを浮かべる。テーブルの上にある材料を見渡し、意を決したように唇を噛み締める。

「もう一回…!」

計量カップを握り、薄力粉を計り始める。サージェイドはサラの心を見透かしていて、大好きな幼馴染みのナツキとイツキにお菓子を作ってあげたいという想いでいっぱいであることを知っていた。

サラは料理はできるが菓子作りに関しては全く駄目で、失敗だけを繰り返すうちに、いつからか諦めていたようだった。けれど最近になって、内気な少女が幼馴染みの少年にクッキーを渡して告白するという内容のドラマを観て、それにとても惹かれていた。いつも世話になっているナツキとイツキに感謝を込めたクッキーを贈りたい、と。

そんなサラの事情を知っているサージェイドは、次は成功するといいなと思った。今の自分は対価となる何かを得なければ本当の力を発揮できない。けれど、一時的なものであれば自分の一部を使う事で何とかできそうだった。魔物や精霊が使う魔力や神通力で現象を起こすのに近い。

サラが冷蔵庫からバターを取り出している間にクッキーの材料が入ったボウルに近づいて、薄力粉と砂糖に指先を触れた。人間の目では見えない微細な自分の一部を混ぜる。これで焼くことによる爆発の可能性は無くなった。

サラがバターを溶かすために電子レンジのスイッチを入れて数秒後。

ボフン!

またしても不自然な音がして、電子レンジが揺れた。サラが悲鳴を上げ、電子レンジの中を掃除する。

「……」

サージェイドは硬直してその様子を見ていた。予想だにしなかった。まさかバター単体でも爆発するとは。これはもしや機器の方が影響しているのだろうか。

サラが布巾を洗っている隙に、電子レンジとオーブンに触って機器を探った。構造も性質も他と違った様子はなく、爆発する要因は見つからなかった。

再び電子レンジでバターを溶かす。今度は爆発しなかったが、溶けたバターをボウルに入れた途端にボウルが不自然に転がり、テーブルの上に中身が広がる。

再三のサラの悲鳴。

サージェイドは目をぱちぱちとさせて周囲の事象の記録を遡って調べる。そして理解した。サラの菓子作りの行動によって菓子作成が失敗する現象が起きるのではなく、サラ自身に菓子作りが失敗する法則が付き纏っているらしい。サラ自身は自分が菓子作りが下手だと思い込んでいるが実際はそうではなく、この法則が邪魔をしているだけだった。

たまにいるのだ、こういった類いの法則を持った存在が。運命だとか、そういう星の許に生まれただとか、才能が無いとか、過去にもそういった理由をこじつけられてきた存在が多々ある。

しかもサラに付いている法則は地味ながらも強力なものだった。どんな手を尽くしても必ず菓子作りが失敗するようになっている。

これではいくら外部から操作しようとしても干渉できない。法則そのものを変える必要がある。

「サラ…」

サージェイドはそっとサラに声をかけた。自分はどんな願いも叶える仕組み存在。サラが願い、対価をくれれば、この法則を捻じ曲げて書き換えることができる。しかし、こちらから願いの催促はできないようになっている。願いを叶えるには、願望者自らが気づいて願ってもらわなければならない。

「ふええ…。サージェイドくん…」

目に涙を浮かべ、しょんぼりとしてテーブルの上を片付けるサラ。サージェイドはうんうんと頷きながらサラの頭を撫でた。

サラは自分が菓子作りが下手だという思い込みのせいで「菓子作りが上手くなりたい」という願い事すら浮かばないようだった。

よその子

よその子

れぃんちゃんさん宅のカエルちゃんを描かせていただきました!

れぃんちゃんさん宅のカエルちゃんを描かせていただきました!

小物が凝っていてデザインも可愛く、むちっとした体も魅力的な女の子です(*´ω`*)

創作に関して他の人と関わるようになってからか、自分の子はもちろん可愛いけど、よその子も可愛く見えちゃう。

二次創作とはまた違う楽しさがある。

自分が信じたことをやれよ。周りの顔色ばかりうかがってると自分の顔色悪くなるぞ。

人生、一本道じゃないし、戻ってもいいんだから。

人が何と言おうと、選択肢の最終決定権は自分だろ?

うちよそ話

うちよそ話

★うちのライエストがあやさん宅のルトロヴァイユにお邪魔するお話。

毎度ながら相違はお許しくださいな。

思い付き文章でオチが無いので、唐突に話しが終わってますゴメンナサイ。でも書いてて楽しい!

「ライ。ライ、こっち!」

親しげに愛称で呼んでくる声。初めて聞くのに、いつも聞いている気がする声。

そんな不思議な声に促されて、ライエストは目を開けた。目を開ける直前まで自分は何をしていたんだろうかと疑問が浮かび、開いた目に映る人物を見て疑問が増える。

「だ、誰…だ?」

手を引く人物は、自分とあまり歳の差の無さそうな子供。真っ白な肌と青い髪、赤い瞳は笑顔で細められていて。それに誘われるように、思わず笑顔を返してしまった。

手を引く相手は、言わなくても分かるだろ?という様子で黒いパーカーのフードを取る。青い髪からは大きな2本の角が生えていた。

「サージェイド…?」

その角は見間違いようもない、大切な相棒であるドラゴンのもの。けれど、サージェイドが他の竜種に姿を変えることはあっても、人間の姿になるなんてことは今まで一度も無かった。

「ライ、こっち!」

サージェイドは上機嫌で強く手を引く。引かれるままに進みながら、ライエストの頭の中は色々な思考が巡っていた。まさかサージェイドが人間の姿にもなれるなんて知らなかった。たくさん話をしたいし、いつもどんな気持ちでいるのか聞きたかった。本当に相棒として一緒にいることに後悔はないのかを。

「お前、人間にもなれたんだなぁ。俺、お前と話ができたらいいなってずっと思ってたんだ! なぁ、お前って…」

「サージェイドが、人間の真似するできルの、ずっとずっと未来だった。だかラ、“今”会いに来た」

「今? いつも一緒にいるだろ?」

サージェイドの言葉の意味が分からない。けれど、ほんの一瞬だけ垣間見たサージェイドの笑顔が崩れた表情に、それ以上の追及の言葉を続けることができなかった。

手を引かれ、どこだかか分からない道を走り着いたのは、一軒の店だった。扉を開けるといい香りの空気がでてくる。

「いらっしゃいませ!」

元気な男女の声。

「あ! サージェイドくん、お友達連れてきたんだね!」

白地に桃色の兎が描かれた浴衣を着た少女が目を輝かせて近づいてくる。その少女の顔に見覚えがあるような気がして、ライエストは目をしばたいた。

「こちらへどうぞ!」

きらきらとした太陽のような笑顔で、少女はテーブル席に案内してくれた。席に座ると、同じく隣に座ったサージェイドに顔を寄せて小声を出す。

「ここどこ? この人、サージェイドの友達か?」

「ココ…は、ルトロヴァイユ。サラは、サージェイドの友達。レンリと、てんちょも友達」

サージェイドはこくこくと頷きながら答えた。

「私はサラだよ。よろしくね。…えっと…」

「俺は、ライエスト・トゥルパだ…、です。よろしく」

慣れない敬語で挨拶を返すと、サラは万遍の笑顔になり小走りでカウンターへ向かって行った。その後姿を目で追う。なめらかに揺れる長い髪は秋の山を思わせるような明るい茶色だった。サラをどこで見たのか思い出せない。でもサラは初対面のようだった。

入れ替わるように、灰色の浴衣を着た銀髪の青年が寄ってきて、水入りグラスを2つテーブルに置く。鋭さを感じる目付きで見透かすようにじろじろと見てきた。

「へぇ。化け神が友達連れてくるっつーから、とんでもない化け物かと思ってたが…。ドラゴンのハーフか? 珍しい」

「っ!?」

ライエストは青年の言葉に息を呑んで立ち上がった。血の気が引いて思わず後退する。逃げる準備とばかりに心臓の鼓動が早くなる。

「え、なん…で…」

殆ど人間と同じ姿だから気づかれるはずが無いのに。まさか髪に埋もれてる角が見えてたのかと思い、慌てて頭を両手で覆う。

「お、俺、ハーフじゃ、ない…ぞ…」

銀髪の青年は口元を押さえてぷっと噴き出した。

「動揺しすぎだろ。何でそんなに怯えんだよ。誰にも言いやしねえから安心しな」

青年は笑いを堪えながら手に持っていたメニューを広げて、ライエストの目の前で見せながら、メニューを指さす。

「ドラゴンなら肉食だろ? 今日のオススメはコレな。トマトソースのハンバーグとチキンステーキ。これでいいよな?」

「俺、ドラゴンじゃない…」

「はいはい。じゃ決まり、と」

青年はこちらの話を気に留めず、ひとりでさっさと話を決める。

「カラ…パルゼ… ヘルガゼア ヤカル」

ライエストは首を振りながら不服と文句の言葉を漏らす。

「ライ、トゥルパ語になってル」

サージェイドがライエストの服を掴んでくいくいと引く。

「だいじょぶ。レンリが言いそう、なルしたラ、記憶消ス」

「信用ねえのかよ」

サージェイドの続きの言葉に、レンリは半眼になってぼそりと言い返した。

ライエストは少し俯き気味になってサージェイドを見上げる。

「ああ…ごめん。お前の友達だもんな。悪い奴じゃないよな、うん、きっとそうだ」

去って行くレンリを警戒するあまり目が離せないまま、サージェイドに向かって言った。

席に座り直して、改めて店内を見回す。木造の内装で、壁際にある棚には小物やガラス食器が並べて置いてある。どこからか、ゆったりとした曲調の音楽が聞こえていた。

小さなベルの音と共に扉が開き、何組かの客がやってくる。そのたびにサラとレンリは元気に挨拶をして店内を動き回っていた。

カウンターの奥で忙しそうに料理を作っている男性、サージェイドが言った「てんちょ」という人と目が合うと穏やかな笑顔で手を振ってくれたので、軽くお辞儀をして手を振り返した。とても人柄の良い優しそうな人だった。

サージェイドが人間に化けられるのだから、あの人たちも本当はドラゴンなのだろうか。

「もしかして、あの人たちはサージェイドの仲間か?」

「うウん。サラとてんちょは人間。レンリは死神」

「死神!? 初めて見た…」

裏返った声を上げてしまい、ライエストは気恥ずかしくなって手の甲で口を隠した。

死神ってああいう感じなのかと、レンリの様子を思い出す。でもあれなら、死んだときに後悔も苦悩も感じる前にさっさと連れていかれてしまいそうで。怖くはないのかなと思うと同時に安心してしまった。

横目でサージェイドを見ると目が合った。サージェイドは無邪気な笑顔で目を細める。見知ったドラゴンの姿ではないけれど、いつも傍にいる感覚は何ら変わらなかった。

仲間を探すと言ったのになかなか見つけられなくて、いつも助けてもらってばかりで不甲斐ない自分を、サージェイドはどう思っているんだろう。

「あの、さ…」

どう話を切り出そうか迷っていると、サージェイドはそっと真っ白な手を重ねた。赤い瞳に迷いはなく、真っ直ぐにライエストの灰色の瞳を捉える。

「サージェイドは、ライの”ドラゴン”だかラ」

その言葉は、何の飾り偽りも無い純粋そのもので、全てを許してくれた言葉だった。

「サージェイド…」

じわじわと感極まって目が熱くなる。我慢できずにサージェイドに抱き着いた。

「ありがと! 俺、頑張るから!」

人間の姿のサージェイドは、温かくも冷たくも無い不思議な体温だった。サージェイドが「ウん」と背中をぽんぽんと叩く。

「おい、そういうのは店出てからにしろ」

レンリが呆れた顔になる。その隣りではサラが両手で顔を覆い、少し開いた指の隙間からこちらを見ていた。

よく分からないがこの店でサージェイドに抱き着くのはダメらしい。死神様がそう言うなら従っておこうと思った。

その後、サラが運んできた料理を食べて驚いた。初めての味だったけれど、とても美味しくて感動した。てんちょの料理は大きな国の王宮料理家としても腕を振るえるんじゃないだろうか。

サージェイドとささやかな談笑を交えながら、ライエストは思い出したようにサラの方へ目を向けた。サラはせわしなく動き回っている。春の日差しのような優しい笑顔に呆然と見とれながら、記憶の中に一致する人物がいないか探していた。

一方、サラはライエストの視線に気づいて顔を赤らめる。ぺたぺたと自分の顔を触り始め、レンリを見上げる。

「私、変な顔してる? 顔に何か付いてる?」

恥ずかしそうに言うサラにレンリは「オマエはいつでもキレイだろ」とさらりと言い放った。サラの顔がますます赤くなり「そ、そうじゃなくて…」と口ごもった。

レンリが無表情でつかつかと近づいてきて、水入りグラスをドンとライエストの前に置いた。

「…飲めよ…」

凄みのある低い声で耳元で囁かれて、ライエストの体は硬直した。

「ゴメンナサイ。飲ミマス」

がちがちに固まった声で言葉を返し、慌てて出された水を一気飲みする。何が何だか分からないが、死神様がご立腹なのは分かる。前言撤回したい。死神はやっぱり怖い。

気が済んだレンリはふんと鼻を鳴らしてサラの所へ戻って行った。

「あ…」

ふいにライエストは声を漏らして晴れた表情になった。

サラのことを思い出した。夢で見たんだった。夢の内容は忘れてしまったけど、確かにサラの顔だった。でも、雰囲気が全然違うような。夢で見たサラはもっと、こう…。

忘れていたはずの夢の内容を断片的に思い出して、だんだんと顔が熱くなってきた。夢で見た妖艶で扇情的なサラの姿がちらつく度に、段々といたたまれない気分になってくる。

「いや、夢だし!」

ライエストは声を張り上げた。

「ライ?」

サージェイドが首を傾げる。

「俺、前に変な夢みた!」

テーブルに顔を伏せる。サラに申し仕訳けないし、友達であるサージェイドにも申し訳ない。かなり一方的で申し訳ない。あんな愛嬌のある純情そうな女の子が夢の中の女の子と同じはずがない。どうして会ったことも無い人の夢を見たんだろうか。

ライエストは腑に落ちないまま、一日を過ごすことになってしまった。

今でも引きずる心のくぼみ

今でも引きずる心のくぼみ

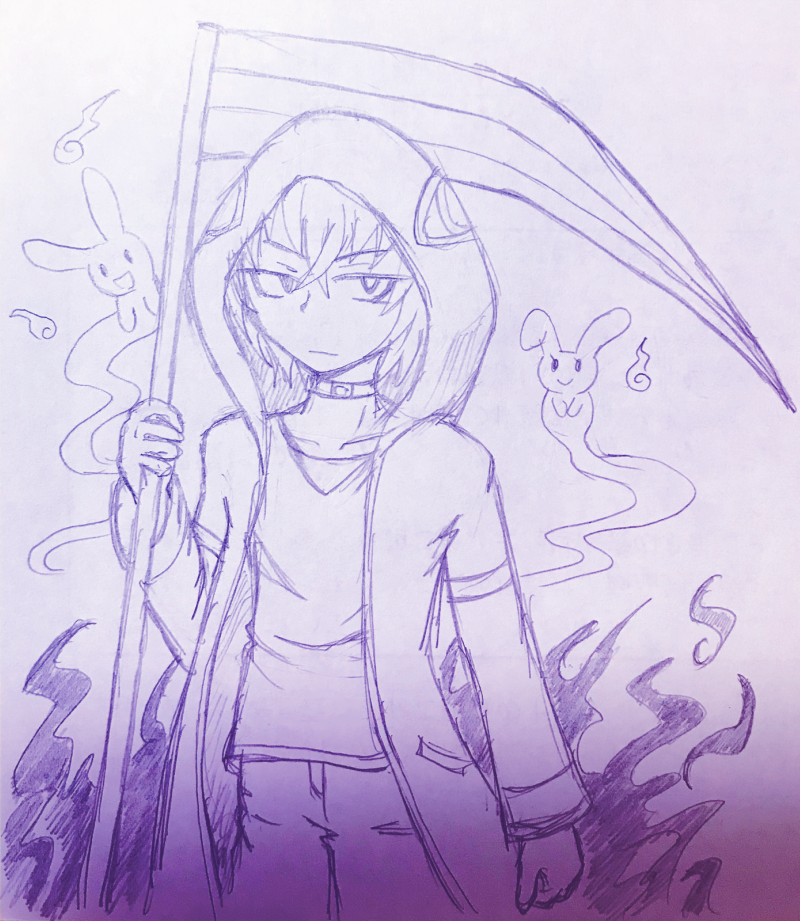

あやさん家の死神レンリくん。

あやさん家の死神レンリくん。

仕事中にこっそり描き描き(仕事しろ)

自分に自信がないせいで、余計なドジ踏んじゃったり、ネガティブ思考になったり。

他人が怖い。信用できない。だから内心はとても緊張してるし怯えてる。

知らない人としばらく話をしたあとは、ひどい頭痛になる。胃が痛くなることもある。話し相手と目を合わせられない。

・・・そういう経験あったなぁ…と。

今はだいぶ緩和した。今の環境に精神的に落ち着いているからなんだろうね。有難いよ、幸せだよ。

でも、人前で絵を描くことができなくなったのは今でも残ってる。手が震えて描くどころじゃない。人前どころか、リクエストされても絵描けない小説書けない。どんだけ自分の作品に自信がねえんだよと笑うしかない。

でもな、俺の絵は俺にしか描けないし、俺の話は俺の世界だ。上手い下手なんてどうだっていいだろ。と、中の人が言ってくれている。

暑い…

暑い…

こんな水着があったら可愛いなぁっていうラフ絵。

こんな水着があったら可愛いなぁっていうラフ絵。

モデルはあやさん宅のサラちゃんです(勝手に)

うずしお家は圧倒的に創作っ子が少ないため、モデルになれる子が居ない。アクティブなのがサージェイドしかねえ。サージェイドは化ければ何でも着こなせるけど、コレジャナイ感がハンパない。

お話読ませていただいて、ヒマワリのヘアゴムが気になってしまったのでこっそり付けてみました。もしかしたらもっと小さ目だったのかもしれない。

向日葵は太陽と見つめ合う花。その笑顔を他の誰にも見せないで…なんて想いもあったのかもと勝手に妄想。

セコムのシュシュもあるのでサラちゃんの身の安全は確保されています(何)

湿度が高くて暑苦しい日々。

亜熱帯だよ、どうなってんの。全裸生活したくなるわ。

この惑星で服着てるの人間だけだぞ。もうみんな原点に戻って全裸でいいだろ(暴論)

あ、寒い時は着ます。

うちよそ話

うちよそ話

あやさんのブログのお話「薬」を読んで唐突にお話を思いついたので!

あやさん宅の設定とは相違があると思うのでご注意!

あやさんのお話、いつも楽しく読ませてもらってます(*´ω`*)

むせ返るような強い香り。出所は閉められた扉の奥からだとすぐに分かった。

鼻に残るような鮮烈な香りだが、不快ではない。それは甘くて優美で。

また何かやってやがんのかと、レンリは心の中で思いながら扉を開けた。開かれた扉の奥からから、待っていたかのように香りの塊が解き放たれる。

ヘンテコな道具が並ぶ部屋の中に、ヒメカの後姿があった。

「何やってんだ、ヒメカ」

「きゃっ! レン!? ノックくらいしなさいよ!」

声をかけると、ヒメカはびくりと肩を揺らして振り返る。手には試験管を持っていて、紫色の液体が入っていた。

「また新しい魔法か」

レンリは試験管を見て呟いた。部屋に充満した香りの発生源が分かって肩を竦める。

「今度のは強力なんだから」

ヒメカは得意げな笑みを浮かべて試験管を軽く振る。しかし、すぐに目を伏せた。

「魔法って、いつかは消えてしまうのよね。いくら強いのを作って効果を延ばしても、永遠じゃない…」

ヒメカの話に、レンリは「そうだな」とだけ短く返した。ヒメカが今作っている薬が惚れ薬なんだと容易に推測できた。

「あの白い神ができるんだから、あたしだって、いつか…!」

強い意志を秘めた目で試験管の中の液体を見るヒメカに、レンリはやれやれと首を傾げた。

「あの化け神は魔法使いじゃねえよ。法則や理を変えて、事象を操作してんだ。他から干渉を受けない限り効果が永続なのは当然だろ」

「そんなのおかしいじゃない! ズルいわよ!」

ヒメカがぎゅっと唇を噛みしめる。その様子は、長年積み上げてきた努力の重さを感じさせた。

レンリは、はぁと息を吐く。ヒメカの気持ちも分からなくは無い。あのサージェイドとかいう常識が通じない存在に対して納得いかないのは自分も同じだ。

でも事実は、魔法で雨を降らせることはできても、全ての雨粒がどこに落ちるかまでは分からない。法則を操るというのはきっとそういう差なんだと思う。

「そうだ。せっかくだし、コレ試してよ。サラにでも飲ませたら? あんたがサラを手に入れたら、あたしも都合がいいしね」

ヒメカは試験管に入っている紫色の液体を小さな小瓶に入れて押し付けてきた。

「あ? 俺はそういうことはしねえって言っただろ」

レンリはヒメカの小瓶を手で押し返す。けれどヒメカは小悪魔のようににやりと笑った。

「そんな悠長にしてたら、他の男に獲られちゃうわよ?」

ヒメカに惚れ薬を無理やり渡されて、レンリは通い慣れた道を歩いていた。

雲が少なく風も爽やか、麗らかな午後。特に行く予定は無かったはずなのに、無意識に足はルトロヴァイユに向かっていた。

サラをその気にさせるのに、魔法を使うのは気に入らない。けれど、ヒメカが言う通り、もたもたしていたら他の男に獲られるかもしれない。サラを狙う男は山ほどいる。しかも増えていく一方だ。

不安を掠める焦燥感に、レンリは舌打ちをした。サラの周りの連中をどうにかしなければ。

何が無しに道先の遠くへ目を向けると、電線の上に明らかに鳥ではないものが乗っていた。

「あのバカ神…」

電線に乗っている正体に気付き、レンリは顔を引き攣らせた。急いで駆け寄り、電線の上にいるサージェイドに向かって声をかける。

「おい、そこから降りろ!」

声をかけられたサージェイドは、こくこくと頷いて頭から真っ逆さまに地面に落ちてきた。水のようにばしゃりと地面で跳ねると、元の人型に戻る。

レンリはサージェイドを睨んだ。

「何で電線に座ってんだよ」

「鳥、あそこで座る、しテる」

「人間は座らねえんだよ!」

レンリは呆れと怒りを込めて声を大きくした。本当にこいつは放っておくとロクなことしねえ。自分の存在がバレたら大騒ぎになることを全く自覚してない。

「いいか、人目に付くような行動すんじゃねえよ! てめえ、自分の立場分かってんのか!?」

「うン。オレ…は、願い叶えル。スる」

「そうじゃねえ…」

がくりと頭を垂れるレンリ。常識知らずに話が通じるわけないから諦めるしかないのか。

自分のコートの膨らんだポケットに手が触れて、レンリは思い付いた。ヒメカの惚れ薬で、こいつを利用すればいいのでは。得体の知れない化け神に好かれるのは気分が悪いが、サラとの恋路の邪魔者が神だろうと何だろうと対処するのに十分使えるはずだ。

「ところで、喉乾いてねえか? ジュースやるよ」

「じゅーす?」

レンリはコートのポケットから惚れ薬が入った小瓶を出し、サージェイドに渡す。小瓶を受け取ったサージェイドは小さな声で「魔力…」と呟いた。

成分がすぐに気づかれてしまったことにレンリは焦ったが、この化け神が魔力の作用まで調べないだろうと予想していた。

思った通り、化け神は何の疑いも無く小瓶を口に入れた。瓶ごとかよと心の中で突っ込みを入れながらも、顔には出さないように我慢した。

「……」

サージェイドはじっとレンリを見ながら目をぱちぱちと瞬いて首を傾げる。十数秒過ぎても変わったような様子は無く、サージェイドはきょろきょろと周囲を見回し始めた。

レンリは訝しんで腕組をした。ヒメカの魔法が効かないなんて有り得ない。それとも、この化け神が生物や霊的存在とは全く違うものだから効果が無いのだろうか。

…ところが。

突然、少し離れたところから女性の黄色い声が聞こえた。何事かと声の方を見ると、20代くらいの女性が電信柱に抱き着いている。

「素敵…。こんなに細いのに、硬く力強い体…。私のことも、電線のように支えて…」

女性は恍惚とした表情で、意味不明なことを口走っていた。

その異常な光景に、レンリは唖然とする。不穏な様子を感じて通り沿いにある公園の方を見ると、公園のベンチの足に縋りついている中年男性が見えた。

「ああ、なんて細く滑らかな足。静かに佇み、座る者に安らぎを与えてくれる君は、慎ましく慈愛に満ちているよ。そう、まるで女神だ…」

中年男性も、寒気がする言葉を発している。

他にも、公園の樹に抱き着いている小さな少年が「ぼくと結婚してよ!」と曇りの無い笑顔で言っていたり、野良猫とカラスがお互いに体を擦り寄せて懐き合っていたりしている。近くの家の中から掃除機音に紛れて「いつも家の中のゴミをあますことなく吸い込んでくれるあなたは、汚れ無い心の持ち主なのね!」と声が聞こえた。

「何なんだ…」

周囲が異常事態になっている気配がひしひしと伝わってくる。

もしやと思い、サージェイドを見ると相変わらずきょりきょろと周囲を見回していたが、その目線は焦点が合っていない。それは景色を見ているのではなく、別の何かを見てることを物語っていた。

まさか、こいつ、惚れ薬の効果を無意識に周囲にまき散らしてるのか…?

そう閃いた瞬間、レンリはサージェイドの肩を掴んで揺さぶった。

「おい、今飲んだの吐き出せ!」

サージェイドはレンリと目を合わせると、人間には発音できない声で何かを言い、掌を地面へ向けた。その掌から紫色の液体と砂粒みたいに細かくなったガラス片が落ちる。

すると電信柱に抱き着いていた女性は我に返って、気恥ずかしそうな顔でそそくさとその場を離れて行った。中年男性や少年も元に戻り、惚れていた対象物から身を離す。

「これは強力だな…」

レンリは苦笑いを浮かべた。

その後レンリは、惚れ薬は強過ぎて、異性どころか目に入った物にすら惚れてしまうことをヒメカに伝えに行った。

ヒメカは「ええ!?」と叫んで、自分が使うように再作成した紫色の液体を惜しげに見詰め、気落ちした様子で試験管ごとゴミ箱へ放り投げた。

「あんたに試してもらって、良かったわ」

「オマエな…」

レンリは半眼になってヒメカを見た。大変な事態になってしまったことに文句を言いたかったが、飲ませた相手が相手なだけに、何も言えなかった。

「で? サラは何に惚れちゃったの? ゴミ箱とかだったら大笑いしてあげる」

ヒメカが意地悪な笑顔と期待の眼差しを向けてくる。

「サラには飲ませてねえよ。野良猫だ、野良猫」

「なぁんだ」

ヒメカはつまらなさそうに言った後、ムスっとした表情になった。

「せっかく作ったのに、猫なんかに飲ませないでよ!」

「へーへー」

レンリはヒメカの不満を払うように手を振って、部屋を出た。部屋にひとりになったヒメカは「今度こそ!」と声を張り上げていた。

壁越しにその声を聞いて、レンリはヒメカの直向きな努力は大したもんだなと感心する。

それと同時に、自分ももっと努力が必要だろうと思い始めた。